ビッグファーマに騙されてはいけない

吉野敏明著【医療という嘘】より引用

危険な食品添加物と「がん」

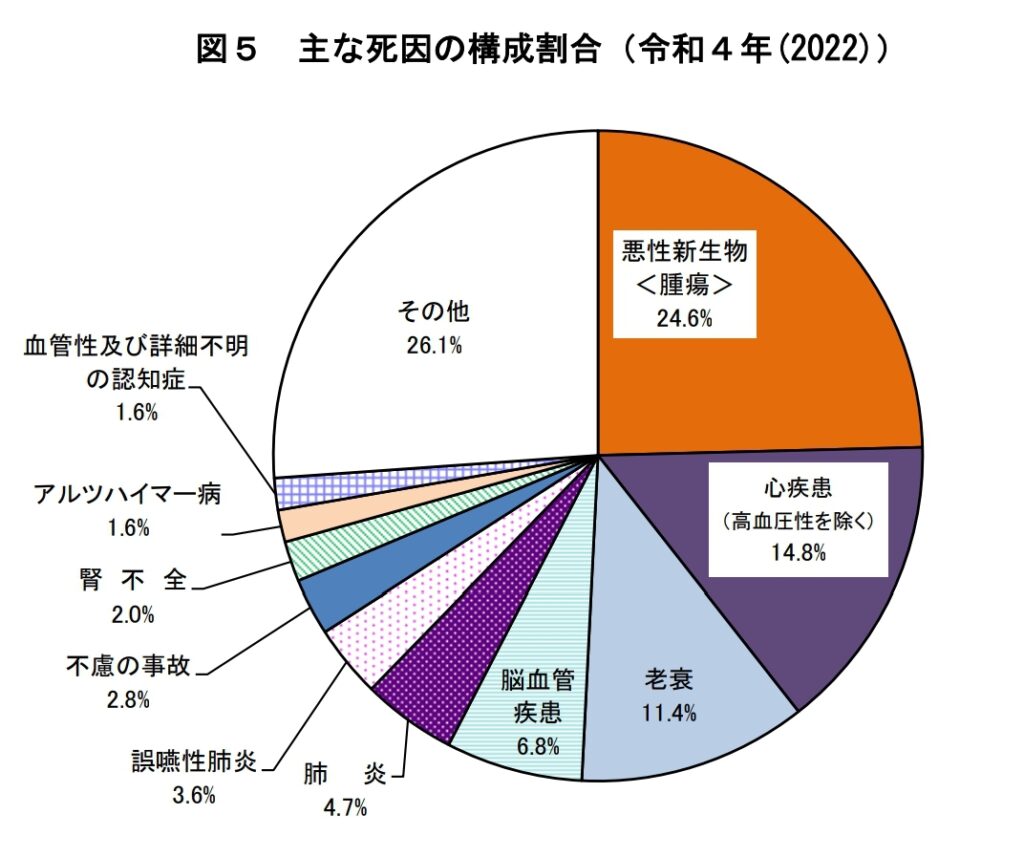

日本人の死因のトップは「がん」です。

2022(令和4)年の死亡数を試飲べつに見ると下のグラフの通りです。死亡率の年次推移でも、一貫してがんが上昇しており、この60年間で3.8倍に増えています。

厚労省HPより

厚労省HPより

参照元URLhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29444771/#&gid=article-figures&pid=fig-2-uid-1

50年前と比べると、30代前半で乳がんの患者は3倍近く増えています。

つまり、平均寿命が長くなったからがんが増えたわけではありません。

実際は食品添加物を多く含む超加工食品と発がんや死亡リスクについては、国際的な調査研究によって関連性が指摘されています。

そのため欧米各国では食品添加物の規制が行われ、2000年前後をピークとしてがん患者は穏やかなペースで減少しています。

一方、日本では極めて規制が緩く、同時にがん患者は増加し続けています。

※超加工食品とは、糖分や脂肪を多く含む加工食品で、硬化油、添加糖、香味料、乳化剤、保存料などの添加物を添加していて、常温でも保存できて日持ちもする食品です。

吉野先生ががん患者の診察をする際に、普段の食事を尋ねると、多くの患者がチョコレートやクッキー、ケーキなどの甘いおかし、それにポテトチップスやファストフード店のフライドポテト、インスタント食品やレトルト食品などの超加工食品を常食しています。

photo-ac.comより

がんはおよそ15年がかりで発症します。

今や二人に一人ががんになり、三人に一人はがんで死んでいるといわれるほどですが、このがんの増え方と明らかに比例しているのが、食品添加物の摂取量です。

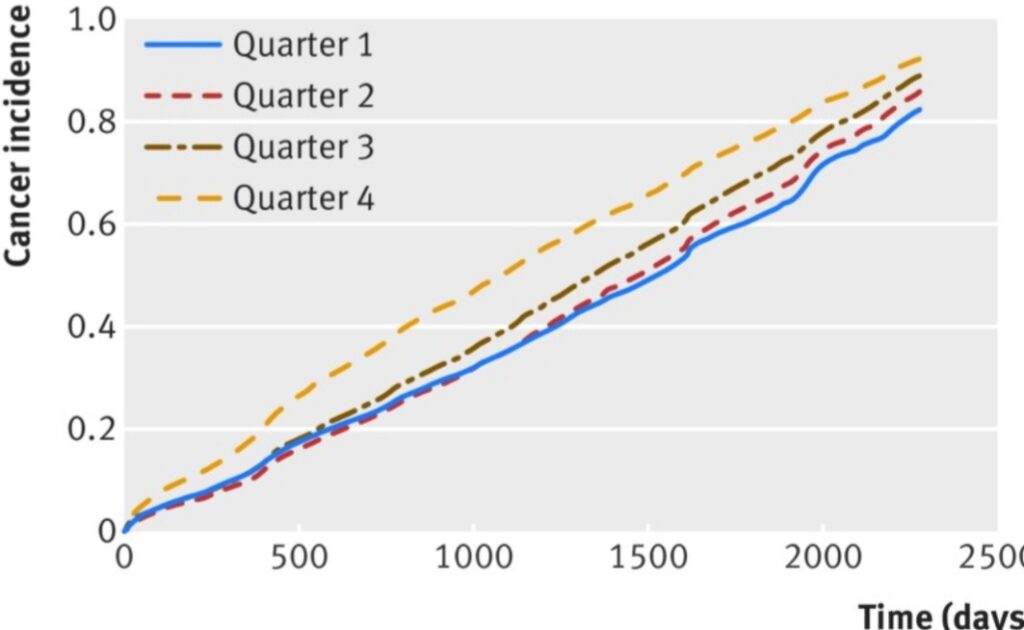

全部位のがんの年齢階級別罹患率や、がんの患者数の推移を示すグラフを見てもわかるように、がんは食品添加物の累積摂取量に応じて増加しています。

延いては、長期間の摂取によって、ある年齢に達するとがんを発症する可能性が高まるとということです。

発がん性のある食品添加物には次のようなものがあります。

・パン─臭素酸カリウム

・マーガリン、ショートニング─トランス脂肪酸

・人工甘味料─アスパルテーム、アセスルファムK

・ハム、ソーセージ─亜硝酸カリウム

・栄養ドリンク、炭酸飲料─安息香酸ナトリウム

・着色料─タール色素、カラメル色素

・防カビ剤─OPP、TBZ、イマザリル

・酸化防止剤─BHA、BHT

(ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエン)

・漂白剤─次亜塩素酸ナトリウム

・漂白剤、酸化防止剤、保存剤─亜硫酸塩

・乳化剤、pH調整剤、酸味料─リン酸塩

他にも危ない添加物はたくさんあります。

これらは石油から作られた化学合成物質で、自然界には存在しません。

photo-ac.comより

体内に取り込むと消化・分解できないため、摂取し続けていると必然的に体内に留まり、酸化毒となり、病気のリスクが高まります。

つまり、がんに限らず多くの病気のリスクが高まり、病人が増え続けるということです。

これはロックフェラー医学と同じで、その背後に「ビッグファーマ*」と呼ばれる大手製薬会社の販売戦略があるからです。

*…アメリカのファイザー、メルク、ジョンソン・アンド・ジョンソン、ブリストル・マイヤーズ、ワイス、イギリスのグラクソ・スミスライン、アストラ・ゼネカ、スイスのノバルティス、ロシュ、フランスのアベンティスです。

トランス脂肪酸とがん

ビッグファーマの恐ろしい販売戦略は健康な人を病人に仕立てて、新しい病気を次々に作り出そうと目論んでいるのが、ビッグファーマのマーケティング戦略なのです。

延いては、うつ病や注意欠陥・多動性障害、高コレステロール血症、更年期障害など、疾患ごとに対応する形で膨大な種類と数の薬品を販売しています。

特にアメリカでは医師や患者団体、専門家集団に加えてアメリカ食品医 薬品局(FDA)なども製薬会社から資金援助を受けているため、ガイドライン(安全基準)の作成もビッグファーマの思惑により操作されている可能性は高く、日本は格好のカモです。

たとえば、MSG(グルタミン酸ナトリウム)はアメリカでは使用禁止となっていて、トランス脂肪酸にしても2年ほどまえに禁止されていますが、日本では未だに何の規制もなく、表示義務すらありません。

トランス脂肪酸は体温によって変化します。体温が低ければ低いほどリンパ液にトランス脂肪酸が付着し、高ければ高いほど血管の内壁に付着します。そして中間の人は神経に付着するのです。

photo-ac.comより

photo-ac.comより

したがって、トランス脂肪酸を大量に摂取すると、体温が中間の人はリウマチやパーキンソン病などになりやすく、体温が高い人は狭心症や心筋梗塞に、体温が低い人ほどがんになりやすくなります。

こうしたことから、デンマークでは2003年にトランス脂肪酸を含む油脂の使用を禁止していて、アメリカでも2006年からトランス脂肪酸の含有料の表示が義務付けられ、ニューヨーク市では2007年より飲食店でのトランス脂肪酸を含む油脂の使用が禁止されました。

他にも、スイス、カナダ、オーストラリア、韓国、ブラジルなど多くの国でトランス脂肪酸の使用禁止または表示義務化が進んでいます。

日本は相変わらず、洋菓子やコーヒーフレッシュなどにトランス脂肪酸が使われていて多くの日本人は知らずに大量に摂取しているのです。

基本的には、多くの場合40歳代まではほとんどがんになりませんが、先程のグラフが示す通り、40歳代からがんが急増しています。

これは食品添加物を摂り始めて大体20~30年経つと蓄積した毒素が災いし、がんの発症に繋がるのです。

photo-ac.comより

photo-ac.comより

一方、コンビニがないアメリカでは、1990年ぐらいをピークにそれ以降はがんは減っており、中国までが減っています。日本だけががんが増え続けているのです。

延いては、若い人は自殺で死に、40歳代以降の人たちはがんで死ぬ国になってしまっているのです。

つまり、超加工食品は摂取すれば摂取するほど発がん率のリスクは高くなるということで、摂るか摂らないか、その中間はないのです。

コンビニ食の過剰摂取は中毒症になる!

日本では1970年代後半からパーキンソン病、リウマチ、線維筋痛症、IgA腎症といった自己免疫疾患が急増しています。コンビニやファストフード店が林立し始めた時期と重なります。

これらで売られている食品に含まれる食品添加物、化学調味料、粗悪な植物油、精製穀物が使われている加工食品などが手に入るようになり、病気のリスクが高まったということです。

つまり、甘い食品に含まれている糖質や小麦粉のグルテン、牛乳のホエイ(乳精)などの過剰摂取によって、ドーパミン過多から中毒・依存症になり、糖質過剰によって様々な病気を生んでいるということです。

「甘いもの中毒」になる理由

甘いものを食べると血糖値が急上昇し、血糖値を下げるインスリンが分泌され、血糖値が急降下すると、血糖値を上げるために甘いものが欲しくなるという中毒に陥ってしまうのです。

また、甘いもの好きな人が甘いデザートを食べると、ドーパミン(快楽物質)が過剰に分泌されます。脳は快楽を得るために中毒・依存症になり、糖質過剰になるのです。

ドーパミン神経系の働きが過多になる弊害

ドーパミン神経系の働きが過多になると、前頭前野の働きが低下して、不安に陥ったり、現実感が乏しくなったりします。こうした感覚はうつ病を引き起こす原因ともなります。

糖質の多い食事が引き起こす病気

インスリンが過剰分泌されるよな食事を続けていると、インスリン抵抗性になります。

すると、免疫系・内分泌系・神経系のバランスが崩れ、、肥満や糖尿病だけでなく心筋梗塞、脳卒中、がん、アルツハイマー、うつ病、骨粗鬆症、不妊症、子宮内膜症、パーキンソン病、リウマチ、肝硬変、前立腺肥大、頻尿を発症するリスクが高まります。

photo-ac.comより

photo-ac.comより

このように1970年代以降、自己免疫疾患が増え始めたのも、小麦食品や牛乳など、中毒性のある食品添加物を含んだ食品の過剰摂取によるものであり、それらの病は食源病といえるのです。

日本人がグルテン摂取でがんになる理由

白人は数万年前も前から小麦粉を食べ続けているため、耐性を持っています。

ところが、日本人の多くはグルテン不耐性で、その代わりといってはなんですが、純金属に帯する体勢がとても強いのです。それは昔から魚を食べてきたからです。

日本人の毛髪をアメリカで検査すると水銀中毒と診断されますが、実際は中毒による症状はほとんどありません。つまり、日本人が小麦粉を食べるということは白人が水銀中毒になるのと同じことなのです。

小麦粉とはメリケン粉と呼ばれていました。戦後アメリカから来た粉だからです。

日本人がメリケン粉を食べるようになってから50年間で糖尿病が50倍になり、がんも増え続けています。

吉野先生の臨床経験からも、小腸がんや大腸がんを患った人は、例外なく大量に小麦を摂取しています。

がんになりたくなければ、小麦を食べなければいいのです。

まとめ

他の章でも既に記述しましたが、私が長く勤めた職場で製パン・製菓を担当していたときは、アトピーが酷く、睡眠時間の少なさも災いしましたが、主な原因は小麦粉も乳製品も生活の一部であったことが大きいと思います。

製パン・製菓の担当から離れただけでアトピーは大人しくなり、以前酷かったことを知る人はいなくなりました。

吉野先生の話で確信を得た私は、小麦離れを徹底することで毎年春には苦しんだ花粉症が影を潜めるようになったのです。

☞サイトマップはこちら

☞サイトマップはこちら