武田邦彦先生から添加物について学んだ

oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●

oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o’●

参照元

https://www.youtube.com/watch?v=NJ59lgVRRUc

食の安全性を科学的に考える

武田先生は「たばこを吸って長寿になろう」という本を上梓されています。

一般的な概念からすごいバッシングを受け、ダイオキシンは無害であると話した時に次いで多いバッシングだったといいます。

1970年代の頃男性の喫煙率は80㌫だった。現在では30㌫を切っています。現在の多くの人が接する空間でも分煙が進み、ほとんど非喫煙者の煙草の煙に接する機会が減っています。

ところが、どこもかしこもモクモク状態だったころの肺がんの罹患者は18,000人程度であったらしい。喫煙者が激減した現在の肺がんの罹患者は14万を超す7倍ほどの増加率と言えます。

しかも2,000年以降喫煙率の減り方が顕著になるころから肺がんの罹患率の増え方も著しくなりましたが、メディアではその事実については一切触れることはなかった<ようです。

武田先生は上梓された本については、肺がんが少しでも減ればいいという思いから上梓されたのですが、この不思議な状況について、民族の違いについても説明されていました。スウェーデン、ノルウェーの人たち、アングロサクソンの人たちイギリス、アメリカの北方の一地域の人たちには肺がんと喫煙が関係しているという。とはいえ、肺がんには喉の近くの上皮のがんと肺の中の腺癌など4種類ぐらいの肺がんあり、本来は分けて説明しなければらないと説明したうえで、ヨーロッパのイタリア人、フランス人については喫煙と肺がんの関係性はないと仰っていました。またアジアの日本人、中国人においては全く傾向が異なるそうです。武田先生を非難する多くの人はアメリカのデータを使って非難することを指摘し、アメリカのデーではたばこを減らせば肺がんが減るというデータがなくもないことを認めていらっしゃいました。しかしながらそれはアメリカ、イギリス、スウェーデン、ノルウェーに限定されていて、そのほかの地域、ドイツにおいてはほぼ日本に近い状態だと説明されていました。

これの原因については民族性が非常に強く、たばこと肺がんの関係性がないどころかたばこをやめれば肺がんが増えると仰っていました。

トランス脂肪酸

武田先生は一般的な見解と大きく違ったご意見を持っておられて、驚かされます。今巷でトランス脂肪酸の害について声高に騒がれていますが、武田先生は日本人においてはそれほど害はなく、禁止されているアメリカなどについては良くない影響があることを認めていらっしゃいました。

アメリカ人のデータを使って、日本人の体がアメリカ人の体と同様の反応を示すと仮定した場合、日本人は2㌘まで摂って大丈夫だというデータがあり、現在日本人が平均的に摂っているトランス脂肪酸の量が0.8~0,9㌘と危険な領域に達していないことが判っているそうです。しかも日本人に対するデータがほとんどないので判断を難しくしています。研究者によっては日本人には問題となる影響を与えないという発言が出てくる可能性もあるという。今の状態なら然程心配はないというのが正しい見方だと武田先生は仰っていました。

トランス脂肪酸の危険性は唱える多くの人たちは、根拠を示す数字や民族性について提示する人はほとんどないという。

世界で生まれたときにお酒の分解酵素を持っていない民族は最高で44㌫で、ヨーロッパではほぼ全域で0㌫だという。お酒で死ぬ人もアルコール中毒になる人もいないという。延いては日本人においては約半分の人が死ぬことがありうるという。つまり我々の体は一万年かけて、その土地でできたものでできているため、民族性というものが培われると説明していました。

肉しか取れない(海産物が取れない)地域では肉の中に含まれる塩を摂る為に肉を食べ、肉の連れ合いの穀物が麦となって。牛の乳を飲み、麦からお酒になる。このペアがヨーロッパ的であり、このペアで相性が悪いのがたばこであり特に北欧ではたばこの影響を受けやすいという。

一方、塩、魚の文化では相手の穀物が米になる。塩は比較的血圧に影響しにくく、たばこも悪影響を受けにくい。このように基本的なもので影響するものが異なると明言していらっしゃいました。

血圧と塩の関係で影響が出やすいのは肉だそうです。少ない塩を体内で有効に使う、低い塩で体の代謝がうまくいくようになっている民族と日本人は大きく異なるそうです。

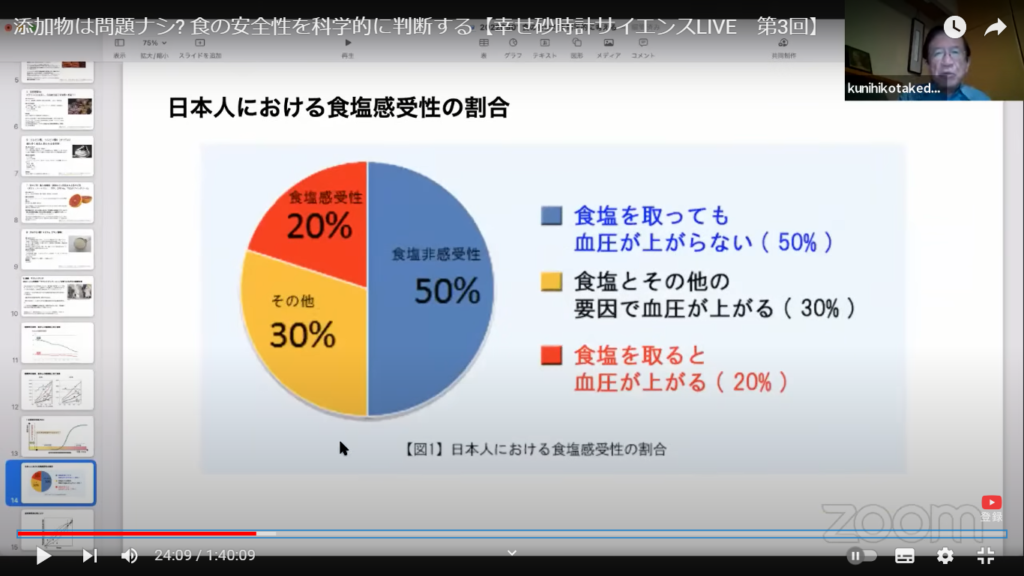

日本人の血圧と食塩の関係

ある研究チームが1995年頃、日本人の血圧と食塩の関係を調査したところ、食塩を摂っても血圧が上がらない人が50㌫、別の病気等を持っていて、その影響で食塩を摂ると血圧が上がる人が30㌫、食塩を摂ると血圧が上がる人は5人に一人の20㌫であったという。

このデータをもとに武田先生自身で減塩にした時と塩を増やした時の血圧の違いについて実験をしたところ、違いが生じなかったそうです。

つまり、食塩と血圧の関係は民族性が強く、一概に食塩を摂ると血圧が上がるということはないと仰っていました。

これについては商売(降圧剤の販売)が関係しているため、厚労省も農水省も減塩をキャンペーンとし、天下り先を確保したと言えるそうです。

国民の健康という点では血圧を下げるという事は命に関わることなので考えなければならないことだと仰っていました。

トランス脂肪酸より外来ものが問題

トランス脂肪酸に話を戻すと、日本人は菓子パン、クッキー、ケーキ、揚げ物を食べるようになったのは歴史が浅く、最近のことだと指摘しています。これらはトランス脂肪酸という事よりも外来の物であることが問題で、少量摂る分には影響は少ないが、食事の80㌫をこれらに依存していると間違いなく病気になると指摘していました。

さらに日本人は明治になるまであまり揚げ物を食べることはなかった上、植物油というのは日本人の体には良くなく、ヨーロッパ人は大丈夫であることをお話し下さっています。

牛肉、豚肉を食べる民族というのは、植物油は問題ないがサラダ油は良くないと仰いました。

天婦羅というのは室町時代に誕生したのですが、植物油で揚げる天婦羅は日本人には合わなかったため、明治時代まで普及しなかったと説明されていました。江戸時代に天婦羅が息を吹き返し始めたのには、動物性油を同等以上摂れば、植物性油の害を被ることが少なかったからたろうということを日本の油脂学会が発表していました。外国では揚げ物はラードを使用していました。

日本にサラダオイルが普及したのは製油会社とテレビ局の陰謀だと仰っていました。

合成甘味料について

人工甘味料はサッカリンが登場したころから攻撃の対象となっていたという。たばこの副流煙についても同様で、非現実的なラットの実験で危険性を煽っていたことを指摘していました。人間の場合も砂糖、醤油、酒を過剰に飲ませれば死ぬことを挙げていました。

合成甘味料の毒性云々よりも使われているダイエットや健康志向の飲み物や菓子類、ノンカロリー食品、ノンアルコールドリンク、ガム、アメ、アイスが江戸時代にあったものがないことを指摘していました。

そもそも食品というのは必要に応じて食べなければならない、人間に限らず生物の体がそうできている。カロリーが不足するからカロリーのあるものを食べる。アルコールを飲まなければストレスがたまるからアルコールを飲む。そしてそれらを消化したり、濾過したりするシステムが体の中にある。

それらを踏まえるとダイエット食品の存在すら意味のないものになると仄めかしています。

ダイエットしたかったら(不必要に)食べるのをやめ、ダイエット食品を食べるという事はそのもの自体が食品でないと指摘されていました。

肥満している人がカロリーのない物を食べたくなる気持ちについては理解できるそうですが、そういうものを食べていると病気を引き起こすと仰っていました。それは生物の基本原理に反するからです。生物というのは僅かな食糧を分けて合って食べている。それを人間は力に任せて他の生物の食料を取って、肥満した挙句には食べ過ぎるからといってノンカロリー化したりしていたら他の生物に失礼だと倫理観を述べていました。

食物というのは他の生物の命を頂くことなので、過剰に食べるからと言ってカロリーを抜いて食べるなどというのは罪悪だと仰っていました。

ノンアルコールドリンクなども曲がった考えだという。人間の倫(みち)に反することを行なっているとご指摘になっていました。しかも、これらの倫に反したものを過剰に使って動物実験を行い、芳しくない結果が出たと声高に叫んでいる人がいるが、筋道が違うのでは、その前にすることがあるのではないかとご指摘になっていました。

砂糖は300年前は存在しなった。遡っても500年くらい前だそうです。砂糖の消化系はまだ整っていないという。少しの甘味を得るためなら砂糖よりもアスパルテームのほうがまだましかもしれないと独自の考えを述べていらっしゃいました。

砂糖というのはもともと人間界にはなかったもののため、大量に摂れば、病気になるというのは世界共通の認識です。

なぜ、人間は甘いものを美味しいと感じるかというと、もともと甘いものが存在しなかったからだという。すると人間は甘いものに対して過剰反応をする。過剰反応をすると食べたくもなるし、障害も出る。つまり、甘いものを作る企業が社会悪を作っていると指摘されていました。

また、アスパルテームやサッカリンの賛否を行う以前にダイエット食品や低カロリー食品を必要とする社会がおかしく、それらを必要とする人たちは他人より多くの命を消費して体重を増やしていることを反省しなければならないと戒めていました。

タール色素

食品に石油由来のものを添加することを危険視する者も多いが、元来石油は生物の遺骸が地中の堆積層に埋没したものが、何百万年もかけて変化したものなので生物由来だといえます。

人間は生物の死骸を食べていることを改めて諭します。

人間は自然界に存在する合成反応しか使えないという。例えば石油製品の代表格ともいえる女性のストッキング。女性の脚と同じ構造をしているから履き心地が良いという。女性の脚は自身の体のポリアミド、ストッキングは石油から合成して作ったポリアミド。両者は同じもので、石油が原料を同じとする生物由来であることが物語っていると仰っていました。

生物が食べるもの(生物の死骸)と石油(生物の死骸)は同じものだからです。石油から合成したものだから必ずしも悪いわけではないのです。人間が生物が死んだものを食べていることを解っていない人が多いと指摘していました。

もう一つ問題なのは日本人はヨーロッパコンプレックスがあるのではと憂いていました。添加物は北欧の方で禁止されているものが多いと言って、認められた添加物の多い日本を卑下するのは、北欧の方が進化していると思っているということを指摘していました。武田先生は北欧はバイキングで何千年も遅れているという。

着色料においては、一つ一つ安全性を確かめ、安全なものしか残っていないと説明されました。

亜硝酸ナトリウム

発がん性物質として多くの食肉製品に含まれていますが、発がん性物質があるとがんが増えるかというと、逆に制がん物質が増えて減るという。これはたばこを減らすとがんが増えるのではと危惧していたことと相通ずるようです。

ハムやソーセージに含まれる量が健康被害をもたらす心配はないが、ハムやソーセージは昔食べていなかったものなのでたくさん食べたり毎日食べるのは推奨できませんということでした。

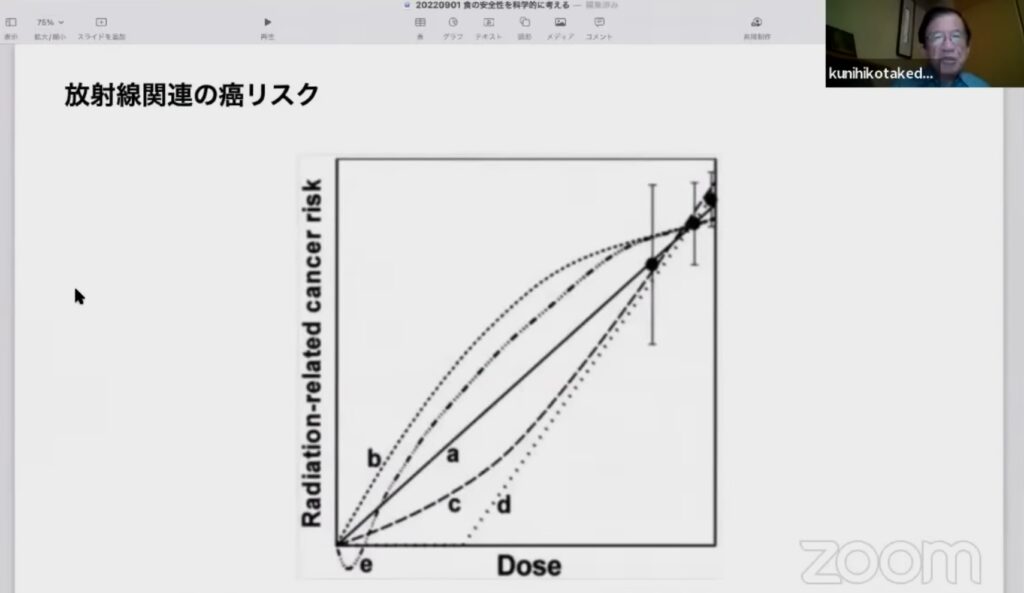

放射線関連のがんのリスク

議論の対象となるのが少し被爆した方ががんになりにくい放射線もあるが、多すぎるとがんの発症を誘発するというものである。

人間というのは自然にある状態で一番良い状態になるように制がん物質やがんの防御装置が機能していると仰っていました。

ところが放射線を長く浴びない状態でいると、それが全部交代してしまうそうです。そういう状態で被爆するとがんが発症してしまうという。

つまり、人間はある程度汚染された状態で過ごした方ががんの発症リスクが減ると仰っていました。

人間が36℃の気温を暑く感じるのは26℃の状態で生まれているからであり、16℃は寒く感じるのだという。これは人間だけであって他の生物には違う適正気温があるという。生物種によって快適な状態があるという。

それは気温ばかりではなく、酸素も同様だという。元来酸素は猛毒だという。その酸素を利用して生きているのが人間なのです。酸素が猛毒ではないという生物は特殊だそうです。

菌、ウイルス、放射線、毒物などある一定のところが適正に生存できると仰っていました。

結局社会が発がん物質を排除しようとした時代があり、利権絡みか制がん物質温存のためかは不明ですが、発がん物質を残す必要が生じ、おこげと焼き魚とたばこを残すことになったのです。たばこは冒頭で説明したとおり、発がん性は弱く、おこげと焼き魚も発がん率は低いそうです。

結局発がん物質も過剰になるとがんに発展する可能性はありますが、適度に存在することで制がん物質が有事には奏功すると言えるそうです。

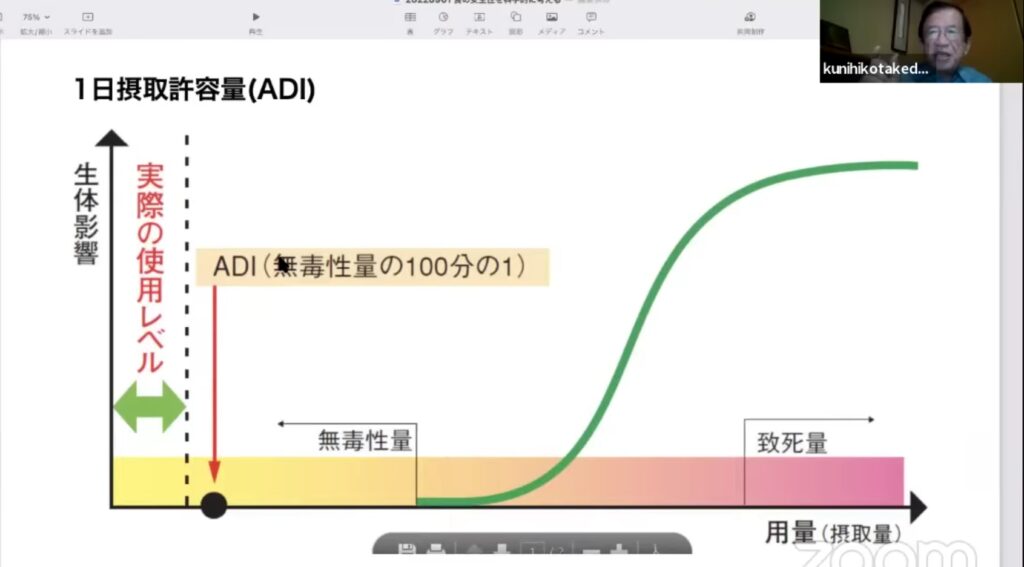

現在はスーパーなどで違反がなければADIを適用して製品を売っているという。

これについては効果が認められており、ADIが使用される前は顕在的な統計に載るような食品による死亡者数は1,000名ほどであったという。ところが、このADIを採用するようになってからは食品による死亡者数は100人以下になったそうです。食品不足どころか過剰供給になっているくらいなので一安心というところでした。

またどの現場においてもADIの概念は貫くべきだと仰っていました。

しかしながら、スーパーで売っているものがADIの概念に基づいて販売されているから安全だとしても、私たちが日本人であるということと我々は命を頂いて生きているということを忘れて食べ過ぎてしまう人がいることを憂慮していらっしゃいました。食べ過ぎるということは自分の必要量より多くの命を奪って食べているということを自覚してほしいと仰っていました。それにより肥満したりすることは天罰が下るということだと戒めていらっしゃいました。

安息香酸ナトリウム

安息香酸ナトリウムはビタミンCと反応して白血病を引き起こす物質に変化すると巷で囁かれていますが、確かに細菌やカビの増殖を抑えるのですから人体にも毒ではあります。

人間の体は約60兆個の細胞とほぼ同等の細菌とかと共存する複合体なわけです。ですから腸内細菌などに安息香酸ナトリウムが良くないかもしれないが、共存体ということから大量に摂らなければある程度殺菌剤としてあっても良いのではというお考えのようです。

ソルビン酸、ソルビン酸カリウム

食品に最も多く使用される保存料です。

安息香酸ナトリウムと同様の考え方で良いとのことです。

防カビ剤

輸入柑橘類、果実に使用される防カビ剤(ポストハーベスト)、OPP、OPP-Na、TBZ(チアベンダゾール)の危険性が指摘されているが、厚労省の天下り先をやめればこの問題は解決するという。

功労賞とか農水省のシステムに問題があると指摘していました。

危険性を叫ぶ前に利権主義の厚生行政を許しておくかということに問題点があると仰っていました。

グルタミン酸ナトリウム(MSG)

MSG(MonoSodium Glutamate=グルタミン酸ナトリウム)の人体への悪影響が巷の一部で叫ばれているが、それについては計算ミスを指摘していました。蚊取り線香の方が余程人体への悪影響があると仰っていました。

グルタミン酸ナトリウムはアミノ酸のため人体に悪いわけではなく、自然の食品を食べずに、美味しいものを食べたいという欲求そのものが間違っており、病の元だと明言していました。病の多くは調理のよって引き起こされていると言えます。美味しくなる調理をしなければ病気は起こらない。調味料を使うこと自体が不自然なことであることを指摘されていました。塩については代謝剤だから良いとしても味を良くするものの存在が不自然なことだと説明していました。

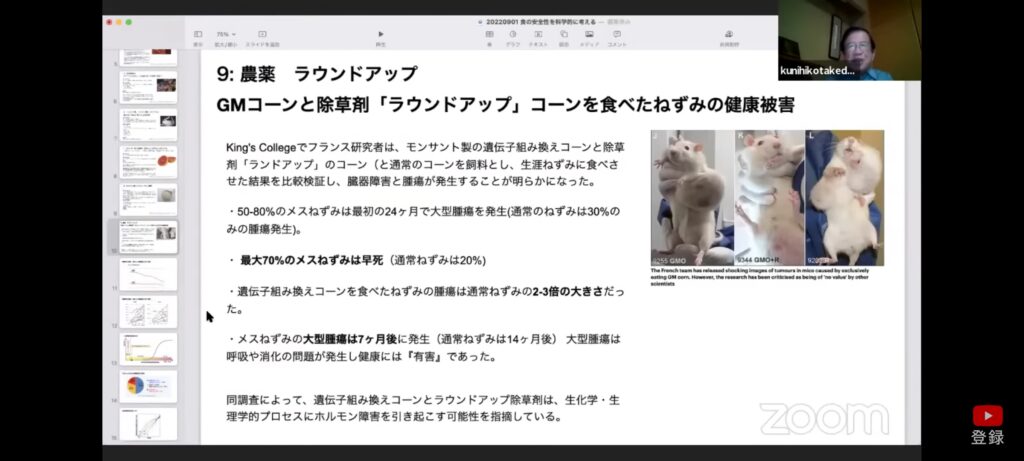

ラウンドアップ

農薬を違法に使えば犯罪であることを指摘しています。海外よりも使用量が多いことを指摘する人がいますが、海外の減らしたこと、禁止したことが正しいことか調べていないことも指摘していました。

無農薬は全部嘘であると発言されていました。無農薬のものを買うということは嘘つきから買うようなものだと過激な発言もされていました。人件費がここまで高くなったら人件費をかけて無農薬の作物を作るのは現実的でないと仰っていました。

遺伝子組み替え食品

遺伝子組換え作物は危ないという。安全性は確認していると言われていますが、遺伝子については10パーセント程度しか解明されていない。その状態で遺伝子組換え作物を作るのは危険だと警鐘をならしていました。未知の領域のものは危ないという見解を述べていました。

遺伝子組換え品は動物実験のみで人体への影響を調べたことはないことも指摘されていました。

一日摂取許容量(ADI)

ADI(Acceptable Daily Intake)は以前(1990年代まで)は無毒の量で添加量決めていたが、その後ADIという概念が出てきたのです。そして無毒量の1/100を採用するようになりました。我々の通常の知識で無毒という概念で安全性を決めてしまうと、体質や年齢などの異なる条件で強く反応が出てしまう可能性を配慮したものだと言えます。

実際この概念で食品を売っていたら食品が足りなくなるのではという懸念があったそうですが実際は足りることが明らかになりました。

総じて言えば現在の添加物とか農薬とかすべて問題ないと結論付けていました。間違って使ったり度を超えて食べたり、基本を忘れて頻度が多くなることが良くない結果を生むのだということを重ねて仰っていました。

さらに、完全に添加物をゼロにするのではなく、多少摂っていくことで制癌物質がリストラされることなく発がん率増大に抑止力となることを番組ではまとめていました。

その後の視聴者との質問コーナーでのやり取りとまとめの中で武田先生は次のことをリマインドさせてくれました。

・厚生行政とか農林行政の問題で、できるだけ厚労省、農水省にいる人たちが常に正しい心を持って本当に国民の健康を気を付けてほしいというのが基本。

・我々一人一人としては平安時代に日本人が手に入らなかったものは気を付けなければならない。

・↑の典型的なものが砂糖です。塩もややそういう傾向があるそうです。塩も非常に貴重なものでした。

・貴重で必要なものは摂らなければならないという意識が働きがちです。手に入った時にいまのうち食べておかなければという意識が食べ過ぎたり癖になったりすることを説明されました。

・歴史的になかったものは注意が必要です。油と砂糖と塩が美味しいのがそれだという。

・日本人の体のミネラルの組成は日本近海のミネラルの組成になっている。日本人は日本の海からできている。

・油溶性のミネラルないが、鉄やカルシウムなどは単体で摂取しても体内にとどまりにくく、有機体で包まれていると取り込みやすいので食品から摂るのが望ましい。

・日本油脂学会のデータでは日本人は植物油は摂りすぎで動物油は足りていない傾向がある。

・専門家の一時データを理解するのは難しいので、民間人は解説者選びが必要。

・参政党の無農薬云々の政策はまだ早く、まだ土台を整えてから。

・ダイエット食品は倫理違反。

・油脂学会でも動物油が良いと。日本人はあまり油を摂って来なかったから積極的には摂らなくても大丈夫。

・ココナッツオイルは脳に影響を及ぼす論文が10くらいあるので注意が必要。

・日本のごま油はまあまあと言える。ココナッツオイルは脳に影響を及ぼすと言われているから認知症に効くかもしれないが、損傷を与える可能性も。

・オリーブオイルはヨーロッパの動物油との関係が良い。

・かつてなかったものというのは欲しくなる。

・アメリカのデータを鵜?みにするのではなく、民族性を考慮し、日本人への影響はどうなのかを考えなければならない。

当サイトのまとめからすると、武田先生の添加物に対する見解は寛容ではありますが、大昔の日本人の食べていなかったものを食べないということはかなりハードルが高いと思います。しかしながら当サイトの推奨する食養理論も若干緩すぎるところもありましたので、自分自身は緩~い小麦断ちを取り入れたり、無農薬玄米を精米して毎日シンプルなおにぎり弁当を職場に持っていったり、無農薬の糠で作った糠漬けを楽しんだりとシフトチェンジしています。

☞サイトマップはこちら

☞サイトマップはこちら